院長の小道が「ドクターコミチのエンドドンティクス年間コース第4期(全5回)」の1日目を行いました!日曜日にご参加いただいた先生方ありがとうございました!

セミナーDay 1:1日の流れ

午前中:座学(診査診断 / RCT前準備(隔壁作成・防湿) / 解剖学的注意点)

午後:透明根管を用いた実習(髄腔開拡、上部拡大、エンド三角除去)

〈院長コメント〉

私が講師を務めさせていただいている年間コースのセミナーの第4期1日目を行いました。本日から第4期がスタートし、受講者生の皆様もはじめましてとなり、心機一転気を引き締めてやっていきたいと思っております。3年前からスタートしたセミナーも早4期となり、開始当初は「本当に人数が集まるのか?」と心配しておりましたが、皆様のお陰でこうしてセミナーを継続できているので感謝の気持でいっぱいです。

セミナーの最初は、少しお時間を頂いて私の自己紹介と、受講生の皆様の自己紹介&セミナーへの抱負を述べてもらっています。根管治療が元々得意でさらなるレベルアップを図りたい先生から、これまでほとんど根管治療をしたことがなく基礎から始めたい先生まで、いろんな先生がいました。

午前は、診査診断 / RCT前準備(隔壁作成・防湿) / 解剖学的注意点、についての講義を行いました。診査診断では日常臨床で行う神経の検査やレントゲンを中心に、論文も引用しながら注意点やポイントを解説させていただきました。日常診療では、限られた時間・情報の中で、素早く正確な診断をつけなければならないため、今日の講義が少しでも役に立ちますと幸いです。RCT前準備(隔壁作成・防湿)は、主にう蝕除去・隔壁・防湿についての内容でした。RCT(=根管治療)は根管内をきれいにすることが目的ですが、根管の中を機械的・化学的に清掃するのと同じかそれ以上に、根管の中に新しい感染を起こさないことが重要です。う蝕除去や防湿ができていない状態で根管治療を行うのは、『水道の蛇口を開けっぱなしにしたままで、床にこぼれた水を拭くようなもの』と例えられます。床の水を完璧に拭き取るためには、まず蛇口を閉めて水を止めることが大事で、根管治療でもいきなり根管の清掃を始めるのではなく、前準備として「う蝕除去、隔壁、防湿」を大事にしてもらえたらと思います。解剖学的注意点では、各歯の解剖学的な特徴と削る際の注意点について説明させていただきました。孫子の兵法の中に「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉ありますが、根管治療も同様で、各歯の解剖学的な特徴を頭に入れたうえで、レントゲンなどの情報を用いて治療に臨めば成功率が上がるのではないかと考えております。

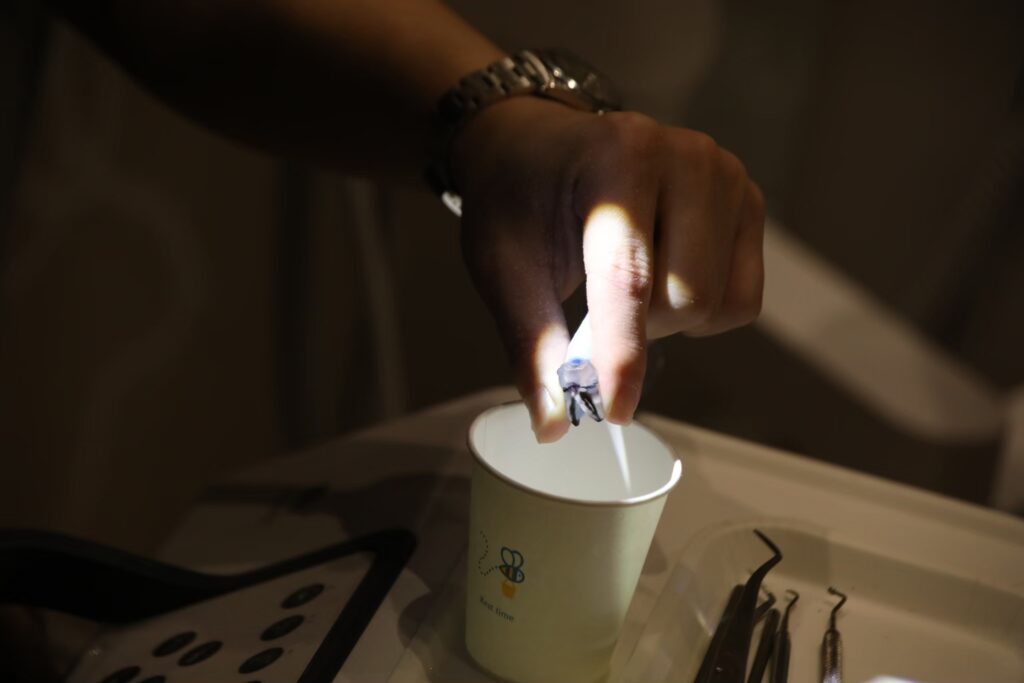

午後の実習では、透明根管を用いて「髄腔開拡、上部拡大、エンド三角除去」を行いました。これまでの記事でも何度も書いておりますが、米国歯内療法学会専門医はこの部分に最も時間をかけます。私自身も、根管治療の中でいかにこのステップを丁寧に行うかがその後の治療のやりやすさや偶発症の回避にもつながると考えております。根管を見つけたら先の方まで進めたくなる気持ちはわかりますが、一旦ぐっとこらえて「髄腔開拡、上部拡大、エンド三角除去」をしっかりと行うという習慣をつけていればいいかと思います。今期からは、実習で使用する根管は自分たちで完全オリジナルのものを作成しておりますので、今後も様々な根管で実習をやってもらおうと思っております。

受講して頂いた皆様にたくさんの質問もいただき、充実した1日となりました。日曜日にご参加いただいた先生方、スタッフの皆様、ありがとうございました。